中國貿易報特約撰稿 ?曹雨禾

中國貿易報特約撰稿 ?曹雨禾

2014中國會展業仍活力不減,特別是展覽業呈現難得的繁榮,北上廣深蓉都可謂心滿意足。隨著上海國家會展中心的開業,和北京國家會議中心成功服務接待APEC會議,更是讓國人意氣風發。

實事求是地說,經過了30多年的發展,中國的會議和展覽數量、組織水平和項目質量都取得大幅進步。

盡管,2012年12月,中央的一系列措施抑制了大規模的不必要政府會議和政府主導展覽項目,公款消費以及因此引起的政府會議支出下降迅猛,當初業內甚至擔心這些措施會對會展業造成消極影響。但事實證明,這種擔憂非但不必要,而且還有意料之外的好處——迫使政府收起那只習慣了大手大腳花錢的手,開始敬畏媒體和公眾了,將屬于市場的交給市場。

然而,隨著移動互聯技術的更新頻率與市場需求,會展業似乎無法阻止新鮮血液的進入。

一步之遙

表面的繁榮,并不能保證可持續的發展加速度。況且,這繁榮,經不住資本的拷問:人均收入如何,人均利潤如何,投入產出比如何?2013年會展業產值估計是3870億元,約占全國國內生產總值的0.68%。比較一下,2013年國內旅游收入就達到了2.63萬億元(不含出境旅游和入境旅游)。諸君也許立馬會說,這么比較有意義嗎?是的,如果單純比較產值和占全國GDP的比重,旅游業和會展業不是一個量級的,因此,會展業似乎永遠上不了頭條。但不妨看看背后驅動各自發展的力量。

在會展業,無論是展覽主辦和會展場館方面,國有企業都擔當著老大的角色,會議產業鏈上民營企業較為活躍,但普遍散而小,做得有規模的還是那些國有企業。與政府關系緊密的社團、事業單位作為會展主辦方,辦會辦展方式仍然具有典型的政府味道。

相對于旅游業,僅由旅游局這個單一機構來管理不同,各地的會展業主管部門常常有貿促機構、會展辦、商務局、旅游局四個“婆婆”,這四個角色不是互相博弈,就是懶政。

會展業有幾個上市公司?但旅游概念的上市公司又是多少家呢?旅游業吸引了眾多社會資本,而社會資本卻不愿進入會展業,不僅僅是因為投資回報低,這里面還有一個準入的問題。

因此,會展業與旅游業的差距,絕不只是產值、稅收、創造工作機會這三個關鍵指標上的一步之遙。

太陽照常升起

會展業存在著小富即安的心理,這跟國企的角色有很大干系。做好了是應該的,但卻缺少令人值得為之奮斗的激勵機制;做不好就要追究最高層和經營團隊的責任,這勢必造成國企領導回避風險以免出錯的蝸牛心態。因創新就要冒一定風險,于是乎,創新只能成為一句“高調”的口頭禪。只有具有企業家精神,才能驅動企業成長。

而社團、事業單位則把持著寶貴的資源,行事方式同樣過于謹慎,沒有開放的胸懷,缺少把項目做大做強的意愿。

市場競爭不充分,還有一個原因是政府始終舍不得松開那只手,政府依然過度參與,市場機制未能發揮決定性作用,社會資本進入存在障礙。

在服務業,人起著決定性的作用。12月10日,《中國貿易報·會展周刊》的“會展大咖秀”欄目沙克仲的一篇文章:“會展‘老大’們還缺什么”,對主辦方提出了質疑:“我們展位供不應求,我們不差錢,中國是個大市場,老外不敢不來,你不來有別人來。我們的一些展會主辦方仍然一如既往地‘自信’和沾沾自喜。我們的一些‘老大’們不缺‘自信’,缺的是扎根在骨子里的服務意識。”

民營、外資會展企業也在發展,但總體而言大家“相安無事”,沒必要你爭我斗,也就少了一股銳氣,沒有了并購、重組、重大投資,更想不到要用科技手段提升服務質量。2014年,除大連北方國際展覽股份有限公司在新三板掛牌、上海大虹橋國家會展中心落成、APEC會議在北京舉辦,會展業里讓人們津津樂道的重話題實在不多。

陽光燦爛的日子

10月底,阿里巴巴推出新獨立航旅品牌“去啊”;百度也投資了去哪兒網。10月22日,阿里巴巴等四家投資方對快的打車完成B輪投資,總額超過1億美元。12月9日,滴滴打車宣布獲得D輪融資,規模超過7億美元,其投資方之一為騰訊。12月17日,百度與全球打車軟件鼻祖Uber簽署戰略合作及投資協議,百度付出的金額估計是6億美元。

12月15日,專攻出境旅游的途牛旅游網宣布與弘毅投資、京東商城、攜程旗下子公司“攜程投資”以及途牛首席執行官與首席運營官簽訂股權認購協議,途牛將向上述投資者出售1.48億美元的新發行股份。

為何陽光照不到會展業這個領域?真的是因為會展業總的盤子太小?筆者不認為會展業總產值不夠大,但遺憾之處在于中國缺少美國那么一個權威的定期發布的會議業統計報告。筆者贊同某位會議場地預定和注冊服務網絡公司總裁的說法:會展業的從業人員相對而言不愛學習新技術,對移動互聯網等新生事物缺乏足夠的熱情和興趣,缺少緊迫感。

如內部變革一時半會兒不能發生,那就借助于外部力量。都說BAT(百度、阿里巴巴、騰訊三巨頭)過后寸草不生,但大樹底下也是好乘涼啊。目前,BAT正在布局商用WiFi,后者被視為又一大移動互聯網流量入口,甚至被稱為“入口中的入口”。商用WiFi市場主要分商場、餐廳等固定場所和公交等交通工具。

細想之,作為商用WiFi的主力市場之一,酒店、會議中心、展覽場館等固定場所,全國一年下來接待多少人次?酒店訂房,差旅涉及到的機票、高鐵車票、出租車、娛樂、餐飲,會展需要的印刷服務、小禮品,這市場得多大!

如BAT進入,會展業將面臨又一次洗牌?拭目以待!

]]>內容摘要:?位于虹橋商務區的國家會展中心將于今年全面投入運營,屆時上海全市展覽面積將達100萬平方米,位列世界第一。 一座城市有如此多的展覽館,會否導致同城大戰,從而影響上海走向國……

位于虹橋商務區的國家會展中心將于今年全面投入運營,屆時上海全市展覽面積將達100萬平方米,位列世界第一。

一座城市有如此多的展覽館,會否導致“同城大戰”,從而影響上海走向國際會展之都?

國家會展中心來了

近年來,上海會展業無論是展覽數量還是展覽面積,在國內各大城市中都居于首位,在世界主要會展城市中也名列前茅。2014年,上海全年共舉辦展覽會755個,相比2013年增長了3.27%。

在上海各大展覽館中,浦東新國際博覽中心堪稱業界翹楚。它的規模、辦展數量、展覽質量都是上海乃至全國最好的。然而,今年新國際博覽中心將面臨前所未有的挑戰,因為國家會展中心來了。

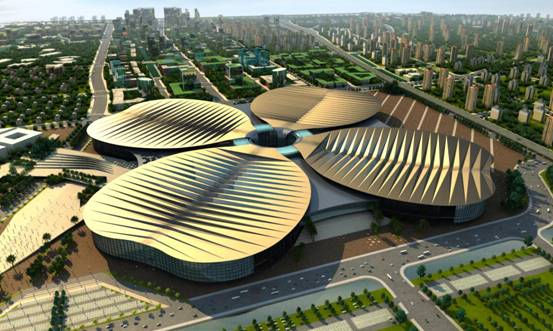

國展中心位于虹橋商務區核心區西部,是目前世界上規模最大的建筑單體和面積最大的會展綜合體。與浦東新國際博覽中心相比,國展中心40萬平方米的室內展覽面積,是其面積的2倍。

在如今的經濟新常態下,中國展覽業也在轉型中,浦東與浦西兩大會展中心會否出現“有館無展”現象?

對此,上海市會展行業協會會長陳先進表示,在開始階段,虹橋的國展中心會對浦東新國際博覽中心會產生一些影響,博覽中心的項目總規模數會有所減少,但是影響的時間應該不會長。“因為浦東新國際博覽中心的場館服務非常規范,品牌知名度高,已經有了固定客戶群。另一方面,國際會展業的重心正在加速東移,上海的展覽總量還會上升。‘有館無展’現象是不太可能出現的。未來,兩大館將互相補充,在競爭中相互合作,攜手平穩發展。”

兩大展館運營方式不同

一個令業界擔心的問題是,上海兩大會展中心會不會因為競爭,導致“同質化”。

記者在采訪中了解到,這樣的擔憂不無道理。但是基于國家會展中心和新國際博覽中心不同的運營模式,兩者所辦展會“撞車”概率不會太高。從目前安排來看,今后國家會展中心既是場館出租方,又是展覽會項目的組織方,因此會有許多自辦展覽。而浦東新國際博覽中心的運營模式截然不同,作為中德合資合營的第一家展覽中心,博覽中心只作為場館的出租方,并不擔任項目的組織,由此間接避免了“同質化”問題。

事實上,很多國外展商更關心上海展覽業的開放問題。國家會展中心既出租場館,又自己辦展,如何確保展覽項目的公平公正?對此,法國巴黎會展中心總經理雷諾給出了好辦法。“當法國巴黎會展中心遇到自辦展項目與其他租館方項目主題等相同時,場館方優先考慮讓對方先進入展覽,這樣做后對場館方的影響更好,生意也更紅火。”

虛擬會展能否取代實體展覽

其實,不管是國家會展中心,還是新國際博覽中心,還面臨一個共同的挑戰者,那就是互聯網。

面對移動互聯網為核心的新技術,虛擬會展是否取代實體會展?這又是一個觸動業界神經的話題。騰訊上海總經理張立軍認為,移動互聯網在會展業中的運用是會展業一次新的革命,將為會展業的發展帶來新動力,“永不落幕”虛擬會展的出現及發展是必然趨勢。

上海市會展行業協會副會長龔維剛則認為,虛擬會展的局限性非常明顯,因此不可能代替實體會展。“兩者之間應該是互相補充的關系。像價格并不高昂的消費品類展覽,能夠在虛擬會展上亮一亮相。與工業相關的建材或者是高科技的電子產品,出現在虛擬會展上就產生不了影響力。利用互聯網,確實能擴大虛擬會展的市場,虛擬會展也有可能是未來會展業的發展方向,但是與此相比,傳統實體會展業的可信度更高。” (來源:解放日報)

國家會展中心全景。上海現代建筑設計(集團)有限公司 圖